1.05.2015, 10:47

Метафора для перепутья

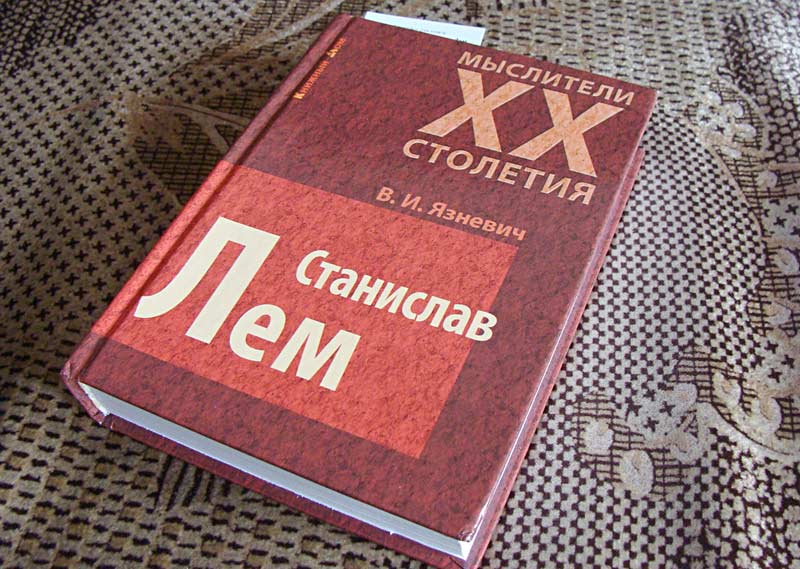

В минском издательстве «Книжный дом» в серии «Мыслители ХХ века» издана книга «Станислав Лем», которую ее автор — Виктор Язневич — посвятил многолетнему сотруднику еженедельника «Белорусы и рынок» Александру Грицанову.

Газета имеет славную историю. А учитывая отечественные реалии, ее историю можно назвать древней. Подумать только: «БР» увидел свет еще при Советской власти, пережил несостоявшийся реванш коммунизма, вместе со всей страной прошагал переходный период к нормальной жизни, который многое обещал всем, но исполнил пожелания очень немногих людей.

Кого-то этот период наделил властью, кого-то — номенклатурными должностями, высоколиквидными активами и привлекательной недвижимостью, солидными банковскими счетами или тугими кошелями вульгарного чистогана. Но многих разорил или вообще оставил не у дел.

К журналистам «БР» жизнь проявила благосклонность. Периодически обнося журналистов материальными благами, жизнь позволяла им заниматься своим непосредственным делом — оставаться журналистами. Даже в стране, власти которой откровенно пренебрегают приличной прессой.

За четверть века многое случалось в газете, но она не изменяла своему кредо, заявленному в самом начале, и сохраняла преданность своему читателю. Поэтому газете удавалось привлекать на свои страницы очень интересных людей, специалистов, общественных деятелей, политиков, интеллектуалов.

Наши авторы приходили к нам и тогда, когда не имели возможности высказаться в иных изданиях, и тогда, когда сотрудничество с «БР» стало восприниматься ими как осознанный выбор. В определенный момент редакция, перефразируя классиков, могла бы утверждать: когда «БР» требуются титаны, он приглашает их на свои полосы.

Александр ГРИЦАНОВ

…Нет особой необходимости объяснять читателю, кем был философ, публицист Александр Грицанов. Отметим только, что он являлся идеологом серии «Мыслители ХХ века», успел запустить уникальный проект, издать несколько книг. С его безвременной кончиной эта работа прервалась. Продолжателя не нашлось. Энтузиасты никуда не исчезли, но среди них не оказалось подвижников, каковым был Александр Грицанов.

Книга о С. Леме стала пока последней изданной в серии «Мыслители ХХ века», написанной, как отмечает В. Язневич, по предложению А. Грицанова. Понятно, что такие предложения делаются только талантливым авторам.

Что касается Станислава Лема, то присутствие рассказа о нем в серии «Мыслители ХХ века» закономерно. По той простой причине, что без него серия эта не могла быть полной.

А. Грицанов был главным, часто — единственным вдохновителем и организатором многих проектов. Работа над ними отражалась и в «БР», где отмечались нюансы, благодаря которым «белорусский интеллектуальный мир» вторгался на сопредельные территории. Дипломатично, по-европейски, под «крышей» известной всем толерантности, а порой дерзко, провокационно-вызывающе. Как новичок, попавший в компанию искушенных профессионалов, который спешит выразить свою точку зрения прежде, нежели ему (было такое опасение) укажут на дверь.

А. Грицанов считал, что Беларусь должна спешить. В сентябре 2001 года на мероприятии, посвященном 80-летию Станислава Лема, В. Язневич подарил юбиляру изданный в Минске «Новейший философский словарь», содержащий статью «Лем», написанную А. Грицановым.

Писателю текст понравился. В своем интервью (гордясь, что его имя «квалифицировано» в философских энциклопедиях, С. Лем отмечал в одной из своих статей: «Я хорошо знаю, что в нашей стране считаюсь автором нескольких книг из области научной фантастики. Но как-то странно получилось, что за границами Польши я выступаю не как литератор, а, например, как аналитический философ я фигурирую на странице 362 в «Новейшем философском словаре», изданном по-русски, и единственное неудобство мне там доставляет сосед, потому что затем в словаре рассматриваются философские труды хорошо известной личности, каковой был Ленин».

А. Грицанов моментально отреагировал на лестную для себя оценку мэтра и публично оговорил формат «НФС», который «стал чисто философским, а не «культурно-провокационным» проектом энциклопедического формата».

У него были основания для такой заявки, поскольку, помимо прочих абсолютных его достоинств, грицановские статьи «Лем» и «Солярис» были переведены на польский язык и опубликованы.

Возникли предпосылки для интеллектуального сближения «польской и белорусской сторон», но вскоре, 23 марта 2006 года, к сожалению, Станислава Лема не стало. А. Грицанов откликнулся на кончину мэтра статьей-некрологом «Фантаст, пророк и неудобный сосед для Ленина», опубликованным в «БР» (2006 г., № 13), в которой утверждал, что С. Лем «всегда будет на интеллектуальном «гребне волны». И сегодня жизнь подтверждает этот вывод.

Книга В. Язневича отвечает на вопрос, который задавал А. Грицанов самому С. Лему: как он оценивает современные изыски философов Польши и Европы?

Необходимый для этой темы контекст в книге В. Язневича дал сам С. Лем. Высказывая свое взвешенное одобрение по поводу вступления Польши в НАТО и Евросоюз, он специально оговорился, что особого воодушевления от этого не испытывает, вспоминая историю, особые взаимоотношения Польши, которые предопределили и данное решение Польши. При этом С. Лем для определения особого положения Польши на перепутье между Германией (Западной Европой) и Россией (Востоком) использовал примечательную метафору: «Если бы мне нужно было его как-то назвать, то следовало бы применить не очень благозвучное название «междужопие».

Читатель может оценить точность формулировки, которая подходит и к современным белорусским реалиям. Тут те же, что и у Польши, вековые враги-союзники. Политики, общественные деятели, поэты и философы везде, где бы они ни жили — на Западе или на Востоке, выбирая для своей страны почетное местечко на карте Европы, чаще всего злоупотребляют поэзией в ущерб здравому смыслу.

Это допустимо, пока метафорическое воспроизводство действительности не вырождается в заурядную политическую технологию. Когда, например, утверждают, что к биению сердца Беларуси прислушивается «старушка Европа», грешат поэтической риторикой против прозы жизни. «Старушка» многократно умирала и воскресала, не обращая никакого внимания на ненавязчивых своих поклонников, неубедительных (негосударственных) союзников и своих врагов.

Отметим, что в Париже легче переживается чума, чем в Минске случайный насморк. В Минске он часто приводит к неизбежным осложнениям.

Я пробую писать рецензию на книгу В. Язневича, исключительно попадающую в каноны энциклопедически-биографического портрета героя. Но понятно, что С. Лем вырывается за пределы этих канонов. При этом он не сопротивляется автобиографу, но разрешает сказать о себе много больше, чем это ограничивалось бы жанром.

Например, В. Язневич мог бы ограничиться купюрами из многочисленных «кадровых анкет» своего героя — родившегося во Львове польского еврея (или еврейского поляка), который, будучи атеистом, отмечал, что читал в университете мировоззренческие лекции ксендзам, не скрывая своего атеизма. Не безбожие, но атеизм, которому привержены многие интеллектуалы. Он приземляет их фантазии, позволяет оставаться с людьми, пробуя найти из вероятных альтернатив приемлемые для применения в жизни.

Кстати, С. Лем никогда не отрицал, что писал «для прокорма» прокоммунистические литературные вещи, но не особенно оправдывался. Мол, если эта зараза, паче чаяния, поразит хотя бы одного японца, то пусть меня накажут. Полагая, что ему за это ничего не будет, поскольку ничто не подорвет иммунитет японцев, созданных самой природой антикоммунистами.

В. Язневич упоминает, что С. Лем, приглашенный А. Тарковским к работе над «Солярисом», прервал контакты с гениальным режиссером. По той причине, что представления сценариста разошлись с видением режиссера. Этот конфликт интересен как факт, но он не выходит за пределы культурного мира, созданного С. Лемом, в котором жили европейские философы и писатели. И советские. Среди них — братья Стругацкие, сам А. Тарковский. От них пошла «новая волна» и стала утверждаться, в том числе в тогда советской еще Беларуси.

Как бы в этой связи ни хотелось вспомнить выдающихся снявшихся в «Солярисе» актеров, но приходится ограничивать себя только именем Анатолия Солоницына, сыгравшего и у Ларисы Шепитько в «Восхождении» воплощенную совершенную человеческую мерзость. А литературный материал для этого создал гениальный Василь Быков.

Такое вот получилась вселенское зло, которое не обошло и Беларусь.

Можно ли после Быкова выискивать «положительные» примеры?

Приходится соглашаться с Лемом: в вынесенном нам приговоре «мысль побега от жопы к жопе, взятая политически, оказывается» идеальной информационной пустотой, в которой мы должны найти «настоящие добродетели там, где они, может быть, существовали сто лет назад».

Вакуум, вопреки которому мы все (из оставшихся) выжили, но ничего о нем не помним. Но, идя вперед, считал С. Лем, «попадем в наводнение коррупции, мафии, анархии, довольно четко дополняющееся бандитизмом, который развился на руинах советизма. Признаюсь, что не являюсь влюбленным во вседозволенную декаденцию Запада, но если уж идет к тому, что нужно выбирать, то предпочитаю западное болото».

В общем, надо выбирать.

В Беларуси уже выросло несколько поколений принципиальных борцов с коррупцией, которых возглавила власть. Новые начальники заявили, что классовая борьба вновь приняла свои прежние вечные формы. Как им поверить? Можно бы, но они не предъявляют для этого теоретических основ и достаточных аргументов для реального сопротивления действительным изъянам практики.

Отрицание европейских моральных императивов оборачивается неуспехом в духовной жизни и хозяйственных делах. С одной стороны, усугубляется язычество в форме «православного атеизма», а с другой — общество обрекается на поиски ноу-хау в сфере, которая давным-давно культурно освоена.

Например, в экономике, в политике, в истории, если относиться к ним так, как они того заслуживают.