24.07.2015, 8:49

О тех, кто должен возить «рояль»

В последнее время только ленивый избегает уничижительных высказываний в адрес «никчемной» белорусской промышленности. Однако, как представляется, более справедливым будет говорить о неспособности чрезмерно зарегулированной экономики использовать накопленный в стране технологический потенциал.

Хотелось бы напомнить об одном из наиболее ярких достижений отечественного машиностроения: 30 лет назад на боевое дежурство встал мобильный межконтинентальный ракетный комплекс «Тополь». Ведь без определяющего вклада белорусских разработчиков и производственников это событие вряд ли бы состоялось.

И крыть нечем

Разработка, создание подвижных ракетных комплексов и оснащение ими в 70-80-х годах прошлого века Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) СССР были связаны с необходимостью повышения живучести войск в условиях возможного превентивного ядерного удара со стороны потенциального противника.

В США в это время шел интенсивный процесс оснащения части развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Минитмен-3» более мощными боеголовками повышенной точности, которые существенно увеличивали возможности этих ракет по поражению аналогичных советских средств доставки ядерного оружия. Одновременно там значительное внимание уделялось завершению создания еще более совершенной ракеты «MX», ее развертыванию и повышению степени ее защищенности.

Ускоренными темпами велись также разработка ракеты морского базирования (БРПЛ) «Трайдент-2» и подготовка к ее развертыванию на новых подводных лодках. Последняя обладала высокой точностью, сопоставимой с МБР «МХ», но существенно большей неуязвимостью. Новые возможности американских БРПЛ по поражению высокозащищенных объектов грозили создать весьма серьезную проблему для наземного стратегического потенциала СССР, представленного лишь стационарными ударными средствами.

Основу вооружения РВСН в те годы составляли ракетные комплексы наземного и шахтного базирования, обладающие недостаточной живучестью. Расчеты показывали, что советская шахтная пусковая установка (ШПУ) даже с высокой степенью инженерной защищенности могла быть поражена одним ядерным боевым блоком американских МБР и БРПЛ, а двумя боевыми блоками – уничтожена с вероятностью, близкой к единице.

Такая модернизация вооружения стратегических наступательных сил США, благодаря увеличению числа боеголовок на одном носителе и повышению точности их доставки, при внезапном ударе не оставляла шансов противоположной стороне задействовать свой потенциал сдерживания даже на минимально необходимом для этого уровне. Это значительно нарушало стратегическое равновесие и подталкивало каждую из сторон к применению ракетно-ядерного оружия первой.

Игра в ракетные «кошки-мышки»

Между тем сколь-нибудь существенное повышение инженерной защищенности ШПУ требовало значительных затрат, давая при этом малый прирост живучести, что делало подобного рода модернизацию нецелесообразной. В такой ситуации создание мобильного компонента в составе стратегической наземной ракетной группировки СССР, обладающего высокой живучестью и способностью доставить полезную нагрузку на межконтинентальную дальность, стало актуальной задачей. Поэтому был взят курс на оснащение РВСН подвижными ракетными комплексами, обладающими повышенной живучестью ввиду возможности маскировки, рассредоточения, маневра, ухода из-под удара, движения по достаточно протяженному маршруту патрулирования и неопределенности их местоположения на момент ожидаемого удара.

Решение правительства о начале создания такой ракеты было принято 19 июля 1977 года.

Надо сказать, что работы начались не на пустом месте. Во второй половине 70-х годов были созданы первые подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) с твердотопливными ракетами межконтинентальной дальности «Темп-2С» и средней дальности «Пионер».

Как и полагалось первому «блину», «Темп-2С» был несовершенен и обладал низкой живучестью. Возникла необходимость создания более совершенного ПГРК с твердотопливной ракетой межконтинентальной дальности. Благо к этому времени в стране уже имелся необходимый научно-технический задел для создания более современных подвижных стратегических ударных средств, а в войсках накоплен опыт эксплуатации подвижных ракетных комплексов «Темп-2С» и «Пионер».

Это позволило в достаточно короткие сроки создать и поставить на вооружение к середине 80-х годов новый ПГРК «Тополь» с МБР РС-12М. Скорость движения 100-тонной автономной пусковой установки (АПУ) комплекса достигает 40 км/ч. Установка оборудована бортовой инерциальной навигационной системой, которая позволяет осуществлять автономный запуск ракеты с любой точки маршрута боевого патрулирования. Пуск может быть осуществлен также из укрытия «Крона» (спецсооружения с раздвижной крышей) в районе постоянной дислокации. Помимо подвижных АПУ, в состав комплекса входят мобильный командный пункт и другие средства обеспечения жизнедеятельности ПГРК, размещенные на четырехосных колесных шасси повышенной проходимости.

Массовое развертывание ПГРК «Тополь» позволило решить проблему живучести группировки РВСН в условиях возможного ядерного удара. За счет выживаемости ПГРК «Тополь» на их долю приходилось более 50% потенциала, необходимого для нанесения ответного удара.

Рождение «сороконожек»

Однако это эффективное стратегическое оружие нельзя было создать, если бы в свое время на Минском автозаводе не было организовано производство специальных колесных шасси и колесных тягачей (СКШТ). В 1954 году всесильный тогда маршал Жуков настоял на организации специальных конструкторских бюро (СКБ) на Минском автозаводе и заводе имени Сталина (ЗИС, ныне ЗИЛ). Перед ними была поставлена задача создать колесные тягачи высокой проходимости для буксировки тяжелых артсистем, а также самоходные шасси для установки различных видов вооружения.

Первым руководителем такого СКБ на МАЗе был известный автоконструктор Борис Львович Шапошник, еще до войны бывший главным конструктором ЗИСа. С 1949 года Б. Шапошник возглавлял конструкторское бюро и руководил проектированием карьерных самосвалов МАЗ-525 и МАЗ-530. Во многом именно благодаря его усилиям сформировался тот творческий коллектив, которому удалось разработать, испытать, довести и поставить на серийное производство большое число оригинальных и разнообразных транспортных средств специального назначения.

На основе анализа известных конструкций он выработал собственную концепцию автомобиля, близкого по проходимости к гусеничной технике. Можно сказать, что в какой-то мере она развивала идеи, заложенные в трофейном немецком броневике Bussing NAG: колесная формула 8х8, независимая подвеска всех колес, межосевые блокируемые дифференциалы, бесчисленные карданные шарниры.

Но это был только первотолчок к созданию оригинальной конструкции, которая сформировалась не сразу, а на опыте разработки одноосного тягача МАЗ-529, лесовоза МАЗ-532, тягача МАЗ-528 и инженерного тягача МАЗ-538. Все они стали своеобразными прототипами, которые впоследствии послужили базой для создания целого ряда СКШТ.

Первая из ряда этих машин – МАЗ-535 – была создана в 1956 году, а затем последовали МАЗ-537 и др.

В 1959 году в структуре Минского автозавода для серийного выпуска первых моделей «сороконожек» был организован цех опытного производства. Эти изделия заслужили высокую оценку военного заказчика и в большом количестве выпускались сначала на МАЗе, а затем и на других заводах СССР. А между тем вместе с развитием ракетной техники менялись и становились более разнообразными требования к ее сухопутным носителям. В результате в 1962 году был создан и отправлен на испытания первый образец из состава семейства шасси МАЗ-543 с двумя параллельными кабинами (колесная формула 8×8), предназначенного под монтаж различных типов оперативно-тактического ракетного вооружения.

Самым распространенным из них стал комплекс «Эльбрус», сейчас известный всему миру как Scud. Менее знаменитым, но от этого не менее грозным был «Темп-С» c дальностью стрельбы 900 км.

Однако этим дело не ограничилось, ведь «543-я» по праву считается одной из наибольших творческих удач конструкторского коллектива под руководством Б. Шапошника. Модель оказалась очень успешной и в различных модификациях находится в производстве по сию пору. Ее однокабинные версии МАЗ-543М несли системы оружия самого разнообразного назначения: противовоздушный ракетный комплекс С-300ПМУ, реактивную систему залпового огня «Смерч», артиллерийский комплекс береговой обороны калибра 130 мм «Берег», береговой противокорабельный комплекс «Рубеж». Помимо этого, МАЗ-543М широко использовался в качестве вспомогательной машины в составе мобильных ракетных комплексов стратегического назначения.

Больше осей – лучше

В 1969 году в связи со значительным увеличением объемов опытно-конструкторских работ по многоосным шасси на МАЗе был организован экспериментальный цех № 2. Истинное значение этого шага стало понятным после принятия в 1970 году постановления правительства СССР «О создании производственных мощностей и выпуске начиная с 1972 г. специальных колесных шасси 547». Этот многоосный колесный транспортер удостоился отдельного постановления Совмина потому, что предназначался для размещения мобильных ракетных комплексов средней (до 5.000 км) дальности «Пионер».

Уже в 1971 году первые образцы шестиосных машин под индексом 547А были отправлены заказчику. А в 1972 году был введен в эксплуатацию механосборочный корпус № 2 – первая очередь будущего производства специальных колесных тягачей. В том же году началось серийное производство машин 547А.

На боевое дежурство комплексы РСД-10 «Пионер» (натовское обозначение SS-20, Saber «Клинок») заступили в 1976 году и на десять лет стали сильнейшей головной болью для Европы. У персонала РВСН за трехголовую боевую часть и драконовские меры секретности они получили название «Змей Горыныч». Так, при выходе этих машин из укрытий на боевое дежурство солдатам и офицерам охраны полагалось повернуться спиной к установкам и оставаться в таком положении до момента, пока они не удалятся. В графике движения РСД-10 по маршруту боевого патрулирования учитывался даже момент пролета американских спутников.

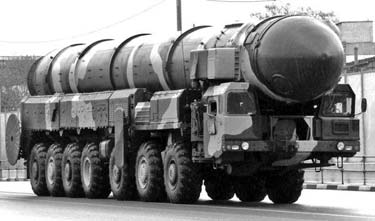

Пусковая установка 15У128.1 первого комплекса 15П158.1 «Тополь-Т» на базе МАЗ-7912. 1985 год

Но у гонки вооружений своя логика, и уже скоро шести осей оказалось мало для размещения более могучего оружия. В 1975 году начались разработка и освоение производства семиосных колесных шасси сначала МАЗ-7912, а затем и МАЗ-7917 для пусковой установки межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования «Тополь» (SS-25, Sickle «Серп») с дальностью стрельбы свыше 10.000 км.

Эти ракетные комплексы до сих пор находятся на вооружении РВСН РФ. Столь сжатые сроки создания таких сложных изделий оказались возможными благодаря применению модульного принципа проектирования: новые автомобили как бы складывались из готовых узлов-«кубиков». В 1976 году «За создание особо мощного шасси» Б. Шапошнику была присуждена Ленинская премия. А за предыдущие этапы деятельности он был удостоен Государственной премии СССР (1968 год) и звания Героя Социалистического Труда (1973 год). Это был пик деятельности выдающегося конструктора. Дальше разработками, применяя его методику, руководили его ученики.

И по сегодняшний день новейшие российские ПГРК базируются на белорусских шасси.

Пусковая установка 15У168 серийного ПГРК 15П158 «Тополь» на шасси МАЗ-7917. 1988 год

Справка «БР»

Разработка ПГРК «Тополь» с твердотопливной трехступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой РТ-2ПМ была начата в июле 1977 года в Московском институте теплотехники (МИТ) под руководством главного конструктора Александра Надирадзе.

После его смерти работу над комплексом возглавил Борис Лагутин (генеральный конструктор МИТ в 1987–1993 гг.). Подвижную пусковую установку на колесном шасси Минского автозавода разработало ЦКБ «Титан» при Волгоградском заводе «Баррикады». Серийное производство ракет размещалось на заводе в Воткинске (Удмуртия). Первое летное испытание ракеты было проведено в феврале 1983 года на полигоне в Плесецке. В 1984 году началось строительство сооружений стационарного базирования ПГРК и оборудование маршрутов боевого патрулирования. А 23 июля 1985 года первый полк, оснащенный комплексами «Тополь», заступил на боевое дежурство вблизи города Йошкар-Ола (Республика Марий Эл).

На момент подписания Договора по СНВ-1 в июле 1991 года у СССР было 288 ПГРК «Тополь». После подписания Договора по СНВ-1 работы по совершенствованию системы продолжились. В конце 1996 года РВСН РФ располагали 360 ПГРК «Тополь». Дальше это число уменьшалось по мере замены их комплексами «Тополь-М» и «Ярс».

Читайте также:

- В ВС Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования

- Лукашенко считает, что в Беларуси не хватает производства стрелкового оружия

- Призыв -2021: подписан указ о весеннем призыве

- В Беларуси призовут 200 человек из резерва на время проверки боеготовности

- Военно-техническое сотрудничество: то, что дороже денег