29.05.2016, 9:58

Суверенное пространство свободных людей

Эта неделя прошла под знаком юбилея ежегодного журнала «Монолог». В понедельник состоялся праздничный вечер, посвященный выходу 20-й книжки издания, в среду – премьера спектакля «Гульня без правiлаў i з невядомай мэтай», приуроченная к этому же событию.

– Юбилей – это отличный повод не только принимать подарки и поздравления, но и сказать спасибо тем, благодаря кому «Монолог» появился 20 лет назад, продолжался и продолжает быть, – сказал на юбилейном вечере в Доме дружбы главный редактор журнала Алексей Андреев. – Полгода назад я задумался о том, каким это «спасибо» может быть. Вспомнил, что «Монолог» – это островное государство и подумал, что, как и каждое государство, он должен иметь свои знаки отличия, которыми в торжественные дни награждаются лучшие из лучших островитян.

Бронзовый памятный знак, на котором изображен кот, гуляющий сам по себе, придумала художник Маша Капилова, которая сделала его восковую модель. По словам А. Андреева, Маша Капилова «умеет делать удивительную, узнаваемую, ни на что не похожую бронзу». В мастерской Сергея Бондаренко было отлито 20 памятных знаков – по числу прожитых «Монологом» лет.

В понедельник эти знаки были вручены тем, без кого сегодня «Монолог», как утверждает его главный редактор, не мыслим. Среди них – профессор Татьяна Орлова, которой альманах обязан своим рождением; стиль-редактор издания на протяжении всех 20 лет Лилия Брандобовская; технический редактор первых, самых трудных, лет «Монолога» Андрей Жикин; художественный редактор первых номеров альманаха Андрей Клюйко, создавший уникальный художественный облик журнала.

Памятные знаки также получили художники Владимир Цеслер, Анна Балаш и Маша Капилова, генеральный директор группы компаний «Регула» Иван Шумский, писатель и художник Адам Глобус, один из основателей компании EPAM Systems Леонид Лознер, председатель совета директоров EPAM Systems Аркадий Добкин, фотохудожник Владимир Сутягин, генеральный директор Белорусского народного банка Константин Церетели, генеральный директор компании «СейлСервиСолюшенс» Наталья Чапайкина, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Республике Беларусь Эвалдас Игнатавичюс, председатель общего собрания участников OOO «Тут бай медиа» Юрий Зиссер, бизнесмен, ученый и педагог Яков Трембовольский, композитор Дмитрий Лукьянчик, режиссер Александр Марченко.

Церемония награждения прошла без ненужного пафоса, но очень тепло. И в целом вечер был замечательный. В его программе, кроме церемонии награждения, были лотерея (призы всем понравились, но, как водится, не всем достались), чаепитие и, конечно же, музыка в исполнении солистов Apple Jazz Ваnd Игоря Лютого (саксофон) и Михаила Филипени (гитара). В общем, праздник состоялся.

Ежегодные встречи, которые организует Алексей Андреев и его коллеги, всегда оставляют самые приятные воспоминания. А самое главное – «Монолог» и его создатели объединяют вокруг себя удивительных людей. Ни на одном мероприятии в Беларуси не собирается одновременно столько талантливых, умных, доброжелательных, бескорыстных людей, как на презентациях ежегодных книжек «Монолога».

О СПЕКТАКЛЕ К ЮБИЛЕЮ «МОНОЛОГА»

– Двадцать лет «Монолога» – это больше двухсот авторов и 387 публикаций, – написал в Facebook накануне премьеры А. Андреев. – Если вы хотите понять, чем мы жили 20 лет, о чем спорили, мечтали, на что надеялись, приходите завтра на премьеру «Гульнi без правілаў і з невядомай мэтай». Сегодня была последняя репетиция. Спасибо отличной команде, с которой мы работали на сцене Республиканского театра белорусской драматургии два месяца.

По отзывам зрителей, попавших на премьеру в среду, спектакль прошел с аншлагом; отзывы – самые что ни на есть лестные. Хотя, возможно, были и другие оценки и мнения, но услышать их не довелось.

– То, что я увидела на сцене Театра белорусской драматургии, довольно необычно для Беларуси, – сказала режиссер Зоя Котович. – Спектакль по своей форме документальный, его нельзя назвать развлекательным. В нем нет привычной фабулы пьесы, которая увлекает зрителя, но непостижимым образом то, что происходило на сцене, завораживало, и было, на мой взгляд, созвучно мыслям зрителей. Не так уж часто происходит, чтобы зрительный зал и сцена настолько дышали в унисон, как было на этом спектакле.

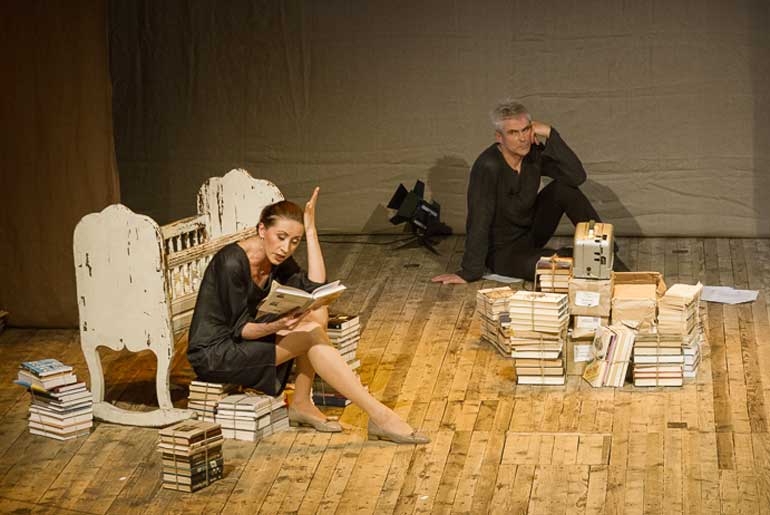

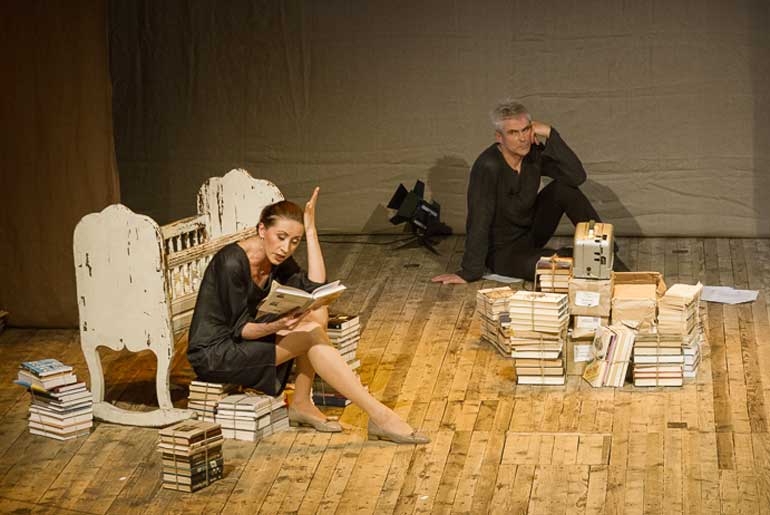

Текст, прозвучавший со сцены в исполнении актеров театра Максима Брагинца и Людмилы Сидоркевич, составил из собственных текстов и авторов «Монолога» А. Андреев. Перевод на белорусский язык – Альгерд Бахаревича, постановка – Александра Марченко. В создании спектакля также участвовали звукорежиссер Ксения Корольчук, художник по свету – Иван Гусев, художник-постановщик – А. Балаш. Музыку к спектаклю написал Дм. Лукьянчик.

Следующий премьерный спектакль «Гульнi без правілаў і з невядомай мэтай» состоится 9 июня на сцене Республиканского театра белорусской драматургии (ул. Кропоткина, 44).

Следующий премьерный спектакль «Гульнi без правілаў і з невядомай мэтай» состоится 9 июня на сцене Республиканского театра белорусской драматургии. Фото rtbd.by/Алекс Астапенко

ОСТРОВ «МОНОЛОГ»

– Я хочу построить дом для тех немногих людей, которые еще живут в культуре, – написал А. Андреев в своем дневнике в 1995 году. – Живут, а не работают. Я знаю, что они есть в этом городе, и многих знаю в лицо и по именам. Их немного, но они – суть своего времени, они – главное в нем.

Работа над журналом продолжалась больше года, и, наконец, в марте 1997 года вышел первый номер.

– Кто-то сказал, что культура – это встреча человека с человеком, – писал А. Андреев в одном из своих эссе. – Мне нравится это определение. Может быть потому, что именно благодаря встречам со странными людьми, которые живут, плюя на конъюнктуру, я сделал первую книжку журнала. Потом вторую. Третью… Я сделал этот журнал с этими людьми, про этих людей и для этих людей. Они писали стихи и картины, не думая о том, что их кто-то напечатает или купит. Ставили спектакли для десяти зрителей. Они не были сумасшедшими: они были свободными. Они остаются такими даже тогда, когда к ним приходит признание, слава и достаток. Свободные люди были всегда — при любой власти и при любой погоде. Пока они есть – общество имеет определенный запас прочности.

И совсем не обязательно, что все они пишут стихи или играют на скрипке. Некоторые из них работают в бизнесе и почему-то вкладывают деньги в безнадежные с коммерческой точки зрения гуманитарные проекты. Свои деньги. Не государственные.

Я делал не просто журнал. Я пытался объединить какое-то количество свободных и талантливых людей в общем суверенном пространстве. Журнал стал островом, где постепенно налаживается своя жизнь. Нет, никто не собирает вещи и не меняет местожительства. Никто не толкается спинами на общей кухне. Многие из «островитян» даже незнакомы друг с другом, и у каждого из них есть своя, автономная жизнь. Общность интересов и устремлений проявляется в момент встречи – иногда только на страницах журнала.

… Журнал – это территория, не обозначенная ни на одной карте. Но для меня она реальней и дороже любых, пусть даже приватизированных акров земли. Потому что жизнь на этой территории проявляется сущностно: в страданиях, исканиях и обретениях человека, живущего в творчестве и творчеством. Эта жизнь богата и разнообразна. Она переживет любое время и временные злоключения, которые смешны и неинтересны рядом с ней – это аксиома, доказанная историей. Англия ХVI века – это сначала Шекспир, и только потом Мария Стюарт. Творчество больше истории и политики.

…«Стоит ли тратить время на ерунду?» — подумал я однажды и начал создавать свое, «островное государство»…

«МОНОЛОГ» № 20

В юбилейном издании – тексты 25 авторов. По традиции номер открывается публикацией главного редактора журнала А. Андреева. На этот раз он приводит выдержки из своего дневника двадцатилетней давности, касающиеся истории создания «Монолога».

В журнале опубликованы монологи Владимира Мацкевича, Гинтараса Граяускаса, Андрея Хадановича, Надежды Дегтяревой, Юлии Тимофеевой, Анны Балаш, Дмитрия Котюха, Виталия Щуцкого, Маши Капиловой.

В разделе «поэзия» – стиха Вениамина Блаженного; проза представлена произведениями Ирины Батаковой, Владимира Степана, Менхиса Хейнсаара (Эстония), Гаркуса Кунчюса (Литва), Марьи Кангро (Эстония).

В рубрике «память» – воспоминания Павла Антипова о своем отце художнике Александре Антипове. О «личном» написали Адам Глобус, Алена Глухова, Елена Лопатнева (Франция) и Виржини Шиманец (Франция). В журнале также опубликованы тексты Петра Прохорова, Юлии Чернявской, Сергея Харевского и Татьяны Орловой.

«Проходных» текстов нет, каждый интересен по-своему. Кроме текстов, в журнале опубликованы репродукции работ художников Юзефа Пешки, Адама Глобуса, Анны Балаш, Александра Антипова, Маши Капиловой, фотографии Георгия Андреева, Алексея Андреева, Владимира Сутягина, Надежды Дегтяревой, Юлии Тимофеевой, Дмитрия Котюха, а также фото из архивов «Монолога» и авторов журнала.

В эпиграф номера вынесена цитата из романа «Мир как супермаркет» Мишеля Уэльбека: «В местности, где живут эти люди, существует бесконечное количество оттенков зеленого, однако под серым, пасмурным небом вся жизнь меркнет. Так что приходится иметь дело с померкшей бесконечностью. Я подумал о круговращении планет после исчезновения всякой жизни в остывающей Вселенной, где звезды гаснут одна за другой, и чуть не заплакал от сказанных кем-то слов о человеческом тепле».

Читайте «Монолог». Это единственное издание в стране, которое вот уже двадцать лет заставляет размышлять о добре и зле, о дружбе, о родных и близких, о своей стране и своем городе, о прошлом, настоящем и будущем. И которое объединяет людей. Хороших и умных людей.