15.09.2017, 20:17

100 лет революции: Начало новой эры и ее конец

ОБЫКНОВЕННЫЙ КОММУНИЗМ

В. И. Касиян. Единство социалистического лагеря - нерушимо! 1957

В советских учебниках утверждалось, что Великая Октябрьская Социалистическая Революция, которая случилась в России 100 лет назад, открыла новую эру в истории человечества. Утверждалось даже, что в Октябре 1917 года закончилась предыстория человечества и началась его подлинная история.

Подлинная, значит сознательно творимая история, которая обеспечит человечеству скачок из царства необходимости в царство свободы. На научной основе будет построено бесклассовое общество, в котором будет преодолена эксплуатация человека человеком, что закономерно и объективно, и коммунизм победит во всем мире.

Иными словами, коммунизм позиционировался его основателями и их сторонниками как единственная научная теория социального развития, которую удалось реализовать в СССР на практике. Удалось или не удалось? Одни утверждают, что нет, поскольку ее практическое воплощение натолкнулось на сопротивление самого человеческого материала. Другие говорят, что и, слава богу, нашлась у человечества способность к сопротивлению. Третьи доказывают, что сама теория была не наукой, а утопией. Четвертые, пятые…

Хотели (хотели ли?) как лучше, а получилось как всегда. Дело обыкновенное.

Когда крестьянин за коммунию?

Шутники утверждают, что за 2000 лет своего существования психология как наука пришла только к одному бесспорному выводу – чужая душа потемки. Поэтому очень сложно понять, что на самом деле думал очень «скоропишущий» Ленин, или что думает наш многоречивый современник Лукашенко. Понимал ли первый, что на самом деле писал, понимает ли второй, что он говорит. Думается, не всегда. Поэтому поговорим лучше о делах.

С одной стороны, Ленин рассуждает о длительном периоде «культурнической агитации» за социализм с помощью передовой капиталистической техники — если бы мы могли дать 100 тысяч первоклассных тракторов, снабдить их горючим и механиками, крестьянин сказал бы: я за коммунию, т. е. за коммунизм. А с другой стороны, направляет своих эмиссаров на помощь немецким товарищам по той причине, что Германия «забеременела революцией» и готова разрешиться от бремени. Надо спешить оказать помощь. Но большинство немецких революционеров от незваной помощи отказывается, ни в грош не ставят большевиков и моментально высылают из Берлина советского посла.

К слову, среди (кажется, нескольких) граммофонных записей речей Ленина существует и его объявление о создании Коминтерна: «В марте текущего девятнадцатого года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал, союз рабочих всего мира, стремящийся к установлению советской власти во всех странах». Напомним, что Ленин в то время был главой государства, поэтому его работа не ограничивается организацией подобных съездов, он использует ресурсы собственной страны в интересах мировой революции. То есть использует их против всех существующих в мире правительств.

В разное время, в различных обстоятельствах, в зависимости от преследуемых целей вожди говорили и делали разное. Нас больше всего интересует «генеральная линия». Назовем ее линией Ленина-Сталина-Хрущева и остальных «верных ленинцев», которая откланялась, порой, значительно от идеала и представляла собой некую «совокупность точек». Ко времени горбачевской перестройки образовался даже некий порочный круг, петля, внутри которой задохнулось сначала сама партия, а вместе с ней и созданное ею советское общество.

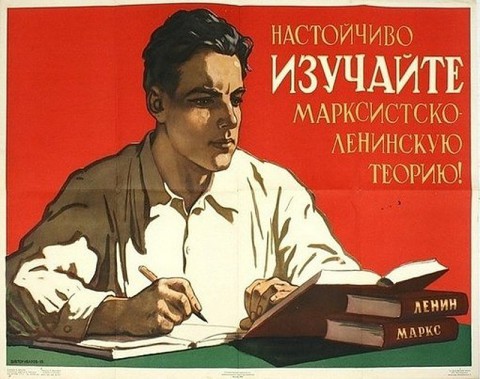

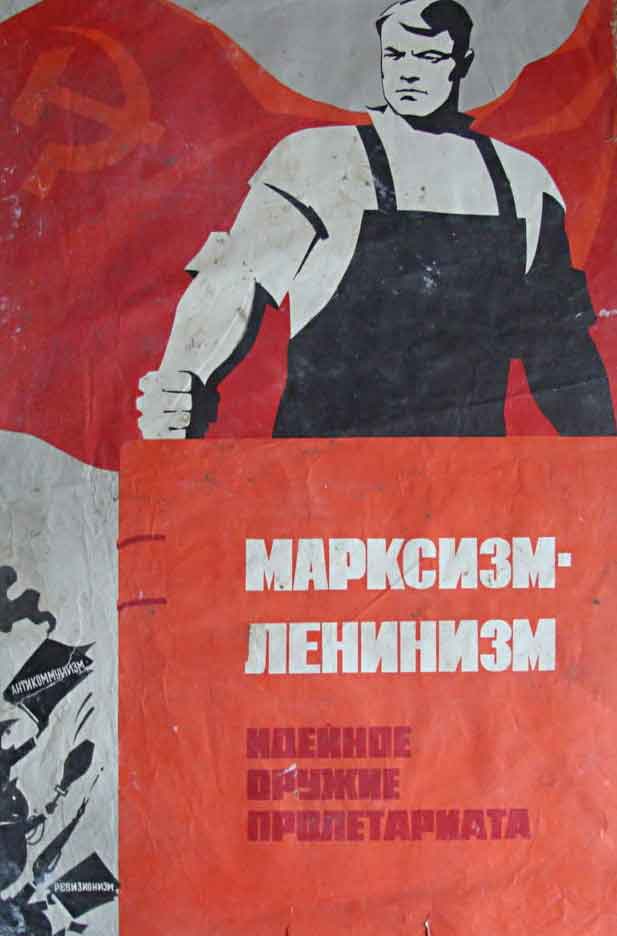

Знать как «Отче наш»

А до этого мало кто верил именно в такое завершение великого социального эксперимента. Большинство нормальных советских людей изучали научный коммунизм и в той или иной степени принимали его.

Иначе, зачем все?

Впрочем, верили – не верили, но должны были знать, хотя бы для того, чтобы получить школьный аттестат, сдать обязательный государственный экзамен в любом вузе и по любой специальности. Этот самый научный коммунизм не оставлял в покое никого и после окончания учебы. Все были охвачены политической учебой, которая вбивала в головы простой набор знаний-заклинаний:

- эпоха, в которую мы живем, есть эпоха движения человечества от капитализма к социализму;

- современная эпоха, основное содержание которой составляет переход от капитализма к социализму, есть эпоха борьбы двух противоположных общественных систем, эпоха социалистических и национально-освободительных революций, эпоха крушения империализма, ликвидация колониальной системы, эпоха перехода на путь социализма все новых народов, торжества социализма и коммунизма во всемирном масштабе.

- объединенным силам социализма противостоят силы мирового капитализма. Противоречие между этими силами, между противоположными общественными системами является основным противоречием современной эпохи.

Процитированный нами источник — не что иное, как «Начальный курс научного коммунизма», предназначенный для слушателей школ основ марксизма-ленинизма. Своего рода катехизис. Более массового по охвату и по популярности толкования источника «знаний» для нормального, подчеркнем – обычного, советского человека просто не существовало. Он должен был это знать, как «Отче наш».

Процитированный нами источник — не что иное, как «Начальный курс научного коммунизма», предназначенный для слушателей школ основ марксизма-ленинизма. Своего рода катехизис. Более массового по охвату и по популярности толкования источника «знаний» для нормального, подчеркнем – обычного, советского человека просто не существовало. Он должен был это знать, как «Отче наш».

Но знать для чего? Понятно, для того, чтобы быть готовым для безоглядной борьбы за дело коммунизма. Но это, так сказать, сверхзадача. А инструментальное значение такого обучения преследует цель формирования лояльного власти «гражданина», понимающего, что ему от борьбы «за дело мира и социального прогресса» никуда не деться. В армию призовут — надо выполнять все приказы начальства, не призовут — в мирном строю демонстрировать примеры трудовой доблести.

Уточнение дефиниций

Потому что (так уж вам повезло!) названное в учебнике основное противоречие эпохи содержит в себе две противоположные линии (опять линии!) мирового развития. Одна, представленная мировым социализмом, — это линия прогресса, созидания, мира. Другая, представленная капитализмом, — линия реакции, разрушения и войны. Отношения между сторонами этого противоречия есть отношения непримиримой борьбы. Эта борьба в зависимости от конкретно-исторических условий может принимать различный характер, но всегда остается борьбой классовой, борьбой непримиримой.

Казалось бы, умри, лучше не скажешь. Но для такой литературы был характерен стиль постепенного, можно сказать, эпического уточнения дефиниций: «Противоречие между силами социализма и капитализма, между противоположными общественными системами, не является каким-то частным, локальным противоречием, присущим какой-то части человечества, а социальным противоречием, определяющим картину общества в целом».

Это даже не религия. Это социальная инженерия. Она самодостаточна и всеобъемлюща. А ведь речь идет всего лишь об учебнике. Но его авторы, видные на тот момент советские философы во главе с Виктором Афанасьевым, оставались в то же время и простыми советскими людьми в ранге идейных солдат партии, а потому — скромными во всех отношениях. И сочли возможным свое дерзновенное космологическое озарение дополнить ссылкой на Ленина, который считал, что облик современного мира определяется в противоборстве «двух способов, двух формаций, двух хозяйств — коммунистического и капиталистического».

И свели весь пафос борьбы за реальное освобождение трудящихся к дешевой колбасе, которой при капитализме было и больше, и всегда лучшего качества.

Но в том-то и все дело, что в эти предельно абстрактные схемы, предлагаемые «единственно научной» идеологией, можно вложить все, что служит победе коммунизма. Все предоктябрьские метания Ленина, завершившиеся (чем не доказательство его исторической правоты!) захватом власти, все его послеоктябрьские «головокружения от успехов», одним из сопутствовавших результатов чего стала попытка практически немедленного введения коммунизма в России административными методами (мягко сказано). Экономика рухнула, но власть удалось сохранить, поскольку Ленин обезопасил себя заблаговременной и целенаправленной поддержкой национальных окраин в их стремительном бегстве из России, этой царской «тюрьмы народов».

Это своего рода ложное целеуказание своим принципиальным противникам. Тем, кто видел в большевиках уголовных преступников, разрушавших все основания, на которых покоилась страна. Классовые, социальные, политические, религиозные, культурные, военные и административные.

Если Роза Люксембург была права в том, что такая политика множит ряды политических противников большевизма (следовательно, и социализма — мирового!), то она заблуждалась в другом — каждый из этих противников преследовал свои цели и потому не был способен к организации солидарного сопротивления. Не смогли между собой договориться российские «белые» и украинские националисты. Это использовал Ленин. Пилсудский не помог Врангелю, и тот проиграл. Но и Пилсудский в итоге не добился целей, которые перед собой ставил. Зато Ленин распространил свою деспотическую власть на Украину и Беларусь.

Белые боролись против всех. Против большевиков, прежде всего, но и против тех, кто посягал на Россию в том виде, в котором она существовала до 1917 года. И требовала радикального обновления.

Польский публицист и писатель Иосиф Мацкевич в 1962 году написал книгу «Победа провокации», посвященную анализу подлинной сути большевизма, в которой предостерегал «свободный мир» от исходящей для него опасности. В частности он писал о необходимости разграничения ставшего модным смешения понятий «Россия» и «СССР». По его мнению, что вполне убедительно доказывается фактами, коммунизм в СССР имеет не восточное, а западное происхождение. Он создавался и укреплялся усилиями многих политических деятелей разных стран мира. «Тайна» коммунизма, считает Иосиф Мацкевич лежит на Западе. Ее исследование из Москвы, где царит внешнее принуждение, куда доступ наблюдателя затруднен, следует перенести в центры обще- и легкодоступные. Где феномен коммунизма проявляется почти в чистой форме, это значит без примеси внешнего политического нажима. Например, в Италии г-на Тольятти или во Франции г-на Тереза, где до 30% населения без всякого принуждения голосует за коммунистов.

Центр международного коммунизма волею случая оказался в Москве, хотя проживший предреволюционные годы в Европе Ленин видел в качестве такового Берлин и считал, что немецкая социал-демократия: «… единственно полностью прогрессивная в наилучшем смысле… массовая партия рабочих…».

Но получилось так, как получилось. А если бы вышло по Ленину, то возможно в роли вождя выступил и кто-либо другой. Те же Либкнехт и Люксембург.

Говорят себе во вред. И действуют

Мацкевич продолжает: «В иерархии политических явлений коммунизм становится высшим феноменом, сверхнациональным и сверхгосударственным. Его ни в коем случае нельзя отождествлять с Россией, как, впрочем, ни с каким народом или государством в мире. Лишая слова их первоначального значения, называя агрессию «освобождением», неволю «свободой», нетолерантность «толерантностью», назначение «выборами» и т. д., коммунизм заставляет людей пользоваться языком им же во вред. И обещает в награду за отказ от слов в их первоначальном значении, за отказ от культуры и свободы духа тотальное рабство».

Но попробуем разобраться с тезисами, изложенными в учебнике научного коммунизма. Перефразируя Михаила Ромма, можно сказать, что в нем представлен «обыкновенный коммунизм», который должен «охватить» народные массы и превратить тем самым его идеи в материальную силу. В нем содержится комплиментарное обращение к массе, к большинству населения, к народу как носителю «прогрессивной линии развития» — мирового социализма, созидания, мира. Одновременно внушается уверенность в окончательной победе — ничтожное меньшинство не сможет долго противостоять большинству. Третьего не дано, поскольку борьба непримирима. Осознавая бессилие и ощущая безысходность, буржуазия, капиталистическое меньшинство не останавливается перед выбором средств, включая войну.

На самом деле, если ограничиться только технической и технологической сферой (революционное развитие производительных сил по Марксу), то социализм не создал абсолютно ничего принципиально нового, по сравнению с капитализмом. Более того, там, где социалистическое строительство осуществлялось на практике, воцарялись технический застой и технологическая отсталость. Главные технические достижения «реального социализма» — атомная бомба и полет Гагарина, осуществлены, во-первых, в результате колоссального напряжения всей страны и в ущерб другим, но не менее важным отраслям, во-вторых, с помощью прямых заимствований западных технологий осуществляемых среди прочих и методами промышленного шпионажа.

На самом деле, если ограничиться только технической и технологической сферой (революционное развитие производительных сил по Марксу), то социализм не создал абсолютно ничего принципиально нового, по сравнению с капитализмом. Более того, там, где социалистическое строительство осуществлялось на практике, воцарялись технический застой и технологическая отсталость. Главные технические достижения «реального социализма» — атомная бомба и полет Гагарина, осуществлены, во-первых, в результате колоссального напряжения всей страны и в ущерб другим, но не менее важным отраслям, во-вторых, с помощью прямых заимствований западных технологий осуществляемых среди прочих и методами промышленного шпионажа.

В книге «Третья мировая война Сталина» Кейстут Закорецкий цитирует научного обозревателя Вадима Орлова: «Из песни слова не выкинешь: в нашей истории есть период (послевоенный!), когда изготовление «цельнотянутых» (т. е. целиком скопированных) конструкций возвели чуть ли не на уровень государственной политики. Это была сознательно начатая кампания, но по ее поводу не колотили в пропагандистские барабаны, а делали все тихо, под сурдинку».

В общем, преподаватели марксизма-ленинизма испытывали определенные психологические неудобства, пробуя объяснить причины технического и технологического отставания СССР, удручающе низких по сравнению с западными странами темпов роста производительности труда. Ведь получалось, что ее рост сдерживается несоответствием существующих (социалистических!) производственных отношений уровню развития производительных сил. Именно такой крамольный во всех отношениях вывод только и можно было сделать, руководствуясь основным социологическим законом марксизма. И потому приверженцы материалистического понимания истории должны были признать — страну ждут великие потрясения.

За ними последовал крах.