11.01.2018, 9:03

Беларусь на культурной карте мира

Между архаикой и постмодерном

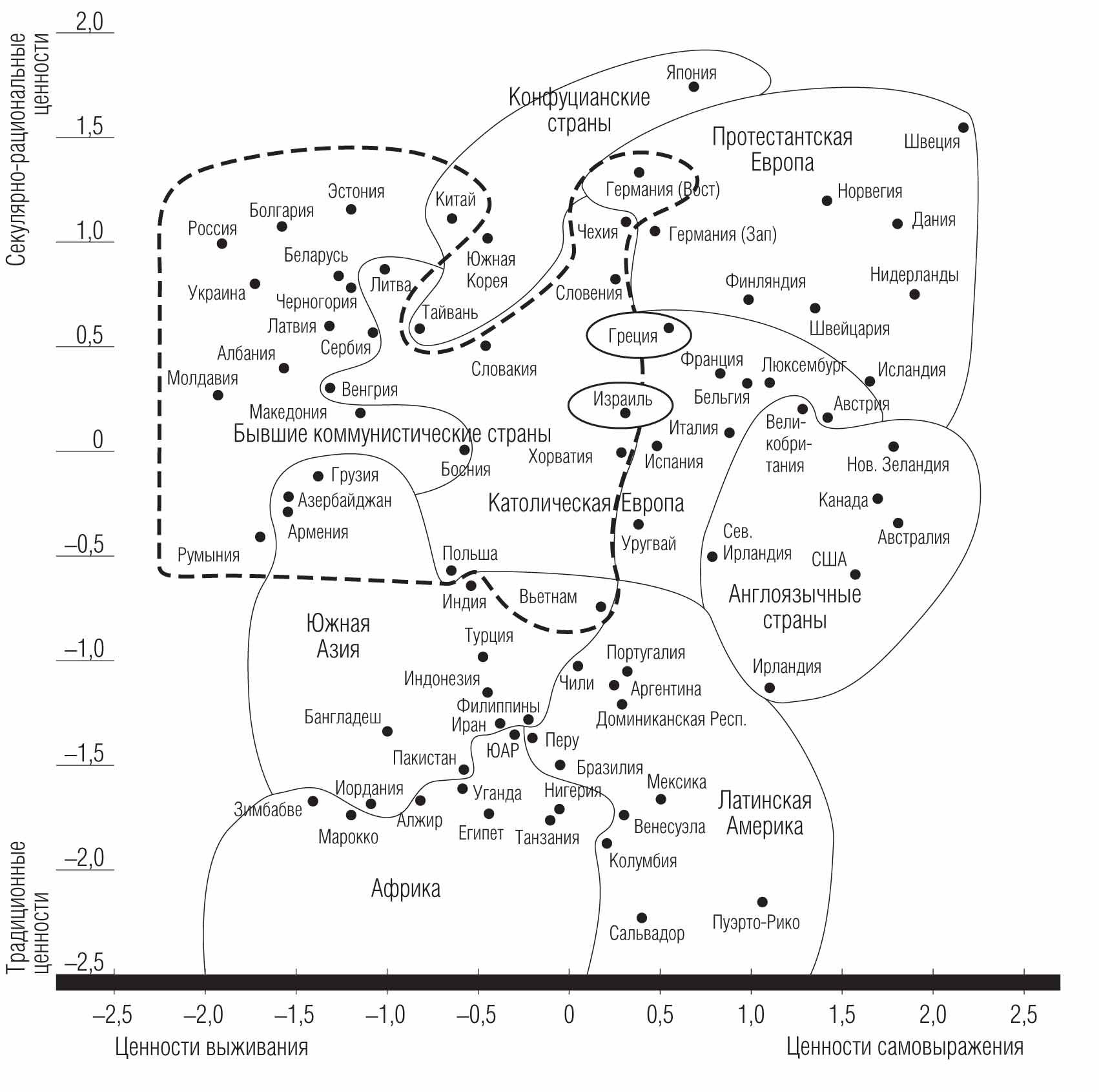

Ценности самореализации не стали визитной карточкой белорусской культуры, по этому показателю она уступает многим африканским странам.

Для тех, кто давно не перечитывал прошлогоднее новогоднее обращение Лукашенко, напомню, что 2017 г. был объявлен в Беларуси переломным. Он должен был дать мощный импульс для развития страны за счет создания новых производств, рабочих мест и активизации бизнеса. Еще одна важная характеристика перелома – существенное повышение доходов граждан.

Если судить по динамике ВВП, то обещанный перелом состоялся: снижение главного экономического показателя на 2,6% в 2016 г. сменилось его ростом в январе-ноябре 2017 г. на 2,2%. Какую лепту в позитивные перемены внесли новые производства, рабочие места и активизация бизнеса – вопрос отдельный. Да и не мне об этом судить. Поэтому сошлюсь на Аналитическое обозрение Национального банка, которое начинается с констатации благоприятных внешних условий функционирования экономики РБ.

Что касается существенного повышения доходов граждан, то и тут не все так однозначно. Если подходить к вопросу формально, то рост доходов статистика зафиксировала (0,9% за январь-ноябрь). Но следует ли такой рост признать существенным? Тут напрашивается параллель с определением понятия «куча». Согласитесь, не так-то просто ответить на вопрос: «Куча – это сколько?».

Против мейнстрима не погребешь

Для тех, кто внимательно следит за событиями в Беларуси, 2017 г. завершился двумя мощными административными аккордами, оформленными в виде двух декретов: № 7 «О развитии предпринимательства» и № 8 «О развитии цифровой экономики».

Авторитарная модернизация, однако. А почему бы и нет! У всякой национальной уникальности есть свои границы. Грести против мейнстрима длительное время (англ. mainstream – основное течение) и при этом окончательно не выбиться из сил еще никому не удавалось.

БССР в качестве сборочного цеха СССР – пример перехода от аграрной экономики к индустриальной. Динамику перехода наглядно иллюстрирует соотношение численности населения, проживающего в сельской местности и в городах. Вторая превысила первую в БССР в 1975 г.

У перехода от индустриальной экономики к постиндустриальной также имеется четкий критерий – это превышение численности работников, занятых в сфере услуг, над численностью занятых в промышленности. И по данному показателю Беларусь не выпадает из мейнстрима: в 2016 г. доля занятых в сфере услуг составила 60,1%, в промышленности и строительстве – 30,3%, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 9,6%.

Игнорировать такую реальность не под силу и «последнему диктатору Европы», тем более, что все многочисленные попытки модернизировать промышленные госпредприятия и стимулировать экономический рост за счет строительства, к успеху не привели.

Кто субъект власти?

Но объявить курс на модернизацию и реализовать его – это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Недаром, по меткому замечанию американского экономиста Дани Родрика, в мире на одного успешного реформатора типа Ли Кван Ю приходится много клептократов типа Мобуту. Что же тогда говорить об авторе знаменитого афоризма «Я свое государство за цивилизованным миром не поведу» (10.07.1996).

Это может показаться странным, но главным препятствием на пути модернизации являются успехи, достигнутые белорусской моделью при Лукашенко в «нулевые» годы, т.к., согласно классику цивизационного анализа Арнольду Тойнби, «обычно одно и то же меньшинство или индивидуум не в состоянии дать творческие ответы на два или более последовательных вызова».

Вызов, с котором столкнулся будущий пентачемпион в свой первый президентский срок, был связан с распадом государства («власть буквально валялась в грязи»). Когда советская экономическая модель уже не работала, а новая еще не была сформирована, усилия по восстановлению властной «вертикали» окупались сторицей.

Но разве сможет он забыть свой первый президентский срок, когда «приходилось вертеться как белка в колесе и тушить, тушить, тушить пожары». Но ведь выстояли. Выстояли благодаря единственно верному курсу!

Но не зря говорят, что наши недостатки являются продолжением наших достоинств. Не на пустом же месте возникла потребность «раскрепостить деловую инициативу». Кто-то же ее закрепостил. Разумеется, не корысти ради, а токмо волею дружно голосовавших избирателей.

«Кара Немезиды за творческие успехи, – поясняет Тойнби, – может также принять форму идолопоклонства, когда предметом поклонения становится некий эфемерный институт. Классическим случаем несчастий, порожденных идеализацией института, является увлечения православного христианства призраком Римской империи…».

От этого призрака наши собратья по Союзному государству не освободились до сих пор. Несвободны от него и белорусы, но наш главный идол – сильная президентская власть. Поэтому не стоит удивляться, что, согласно социологическому исследованию, проведенному группой компаний «Сатио» с марта по май 2016 г., 54,9% респондентов назвали единственным источником власти в Беларуси президента и только 33,1% – народ (привет статье 3 Конституции!).

Место Беларуси на культурной карте

Перспективы авторитарной модернизации принято у нас рассматривать исключительно через призму личных качеств «национального лидера». Такой подход для персоналистских режимов не лишен определенной логики, но не более того.

В этой связи как раз кстати «подвернулся» юбилей Великой октябрьской революции, которая, по мнению академика Юрия Пивоварова, стала ответом сельской общины на реформы Столыпина. Шаг новизны (величина допустимых новшеств, значимо не нарушающая комфортное состояние субъекта), предложенный модернизаторами в начале XX века, оказался слишком широк для народа-богоносца. В результате получилось то, что получилось.

Решения о проведении реформ, безусловно, принимают политические элиты, но выполнять-то их приходится обществу.

Нам повезло, т.к. для понимания модернизационного потенциала белорусского общества мы можем опереться не только на популярный метод 3-х П (пол, потолок, палец), но и воспользоваться результатами всемирного научно-исследовательского проекта World Values Survey, в рамках которого на протяжении трех с половиной десятилетий (в Беларуси с начала 90-х) изучается динамика ценностей и убеждений людей в процессе модернизации.

Главная идея, многократно подтвержденная в процессе эмпирических исследований, состоит в том, что в основе масштабных изменений в социальной, культурной и политической сферах лежит социально-экономическое развитие.

При этом на этапе перехода от аграрной к индустриальной экономике происходит отказ от традиционных (в первую очередь, религиозных) ценностей в пользу ценностей рациональных. Но этот переход не обязательно ведет к демократии, т.к. вакуум, возникший со «смертью Бога», заполняется светскими идеологиями, в том числе фашистскими и коммунистическими.

Подлинно массовая демократия с «обратной связью» – законнорожденное дитя постиндустриальной фазы модернизации, на которой «распространение ценностей самовыражения формирует социальные силы, скептически относящиеся к власти» (Рональд Инглхарт, Кристиан Вельцель. Модернизация, культурные изменения и демократия. Последовательность человеческого развития)

Культурная карта, составленная в координатах «традиционные ценности»/«секулярно-рациональные ценности» и «ценности выживания»/«ценности самореализации», позволяет оценить модернизационный потенциал белорусского общества.

Спасибо советской власти, она продемонстрировала свою эффективность в разрушении традиционных ценностей, благодаря чему Беларусь оказалась в группе стран лидеров (по вертикальной оси). Если в Польше в 1990-1991 г. не менее одного раза в месяц посещали церковь 85% взрослого населения, то в Беларуси – только 6%.

Но в том, что касается ценности самореализации, то тут белорусам могут дать фору многие африканские страны. С таким культурным багажом рассчитывать на строительство IT-страны не приходится. Максимум на что можно надеяться – это формирование культурных анклавов, подобных немецкой слободы времен Алексея Михайловича (отца Петра I).

Читайте также:

- Льготы декрета №8 в криптосфере продлены на два года — указ

- Он вернул нашу жизнь к истокам

- Лукашенко: так называемые реформы продвигаем медленно, идем по тонкому льду

- Турчин: бизнес-сообщество уже продолжительное время ждет поправок в законодательство о лицензировании

- Гуцериев и Прокопеня запустили в Беларуси первую криптобиржу